ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA

Le risposte sino ad allora date sono cambiamenti profondi, ma non decisivi.

Decisivo sarà, invece, l’inizio ufficiale dell'attività edilizia del cristianesimo. L'architettura dei primi secoli dell'età cristiana (convenzionalmente estesa sino al 601, data della morte di Gregorio Magno), situata nell'orbita di Roma imperiale, viene detta paleocristiana (che significa del cristianesimo remoto).

LE CATACOMBE

In epoca in cui la pratica del culto cristiano è vietata, essa si svolge, in maniera celata, nelle catacombe, vero e proprio labirinto sotterraneo, rifugio e sepolcro. Sorgono nell'area centrale e nelle zone suburbane della Roma tardo-imperiale, per più di 100 km., articolandosi in corridoi, cunicoli, sale, cripte, scale, soste, snodi (catacombe di Domitilla, di Panfilo, di San Callisto).

Come si vede si tratta di esigenze modeste. Se uniamo a ciò, le scarsissime disponibilità economiche del ceto sociale che costituisce, inizialmente, la comunità cristiana (proletariato urbano e piccola borghesia), si spiega come mai, per molti anni, il culto si svolge in abitazioni private e la sepoltura avviene in aree private (oikoi ekklesias, domus ecclesiae, tituli).

ETÀ DI COSTANTINO

Le chiese cristiane primitive (si pernsi a San Crisogono a Roma), appaiono dimesse. Non così dopo l’editto di Costantino. L'evoluzione della liturgia e l’enorme aumento della popolazione cristiana (60% degli abitanti in Asia Minore, 50.000 persone a Roma), fanno sì che, sotto Costantino, nascono le prime basiliche cristiane, in gran parte scomparse o trasformate.

Le necessità per il culto diventano adesso più impegnative:

- spazi diversificati per il clero, i catecumeni (i convertiti non ancora battezzati,che ricevono una formazione,detta catechesi), e i fedeli;

- rispecchiamento simbolico e distributivo dell'organizzazione della messa, solenne cerimonia di una comunità presenziata dal vescovo.

I modelli classici sono evidenti:

- la basilica romana, per la basilica cristiana, intesa come vano rettangolare absidato, spartito in navate dai colonnati;

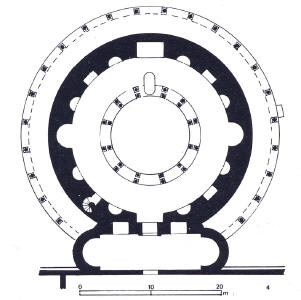

- il ninfeo per il battistero;

- il mausoleo per il martyrion.

I risultati sono, però, ancora influenzati dalle tradizioni locali:

- basiliche con o senza transetto (Roma);

- chiese cruciformi (Milano);

- cattedrali doppie (Treviri e Aquileia);

- chiese a navata unica (Istria);

- chiese a forma ellittica (martyrion di S. Gedeone a Colonia).

|

| Santa Maria Maggiore. |

|

| Santa Sabina. |

|

| Sant'Apollinare Nuovo. |

PECULIARITÀ DELL’EDIFICIO PALEOCRISTIANO

La progettazione dell’edificio della chiesa cristiana pone, contemporaneamente, notevoli vincoli ideologici, costruttivi e funzionali, in quanto deve contenere, al proprio interno, centinaia di fedeli, pur trattandosi di un edificio rappresentativo.

Nell’epoca paleocristiana questi vincoli vengono così risolti:

- ingresso al fondo della navata, in asse con l'abside;

- strada porticata, che conduce all'altare per i fedeli;

- presbiterio, riservato al clero e agli offïcianti;

- matronei, sopra le navate laterali (San Lorenzo fuori le mura, sec. IV-V);

- transetto, che separa le navate dall'abside e accenna ai bracci trasversali di una croce;

- cupola, sopra l’incrocio di navata e transetto;

- copertura dei grandi ambienti, con tetto a capriate lignee;

- riduzione degli spessori delle murature;

- colonne e trabeazioni che non tengono più conto degli ordini architettonici;

- le proporzioni del vano non sono deducibili dalle pareti (continue e dipinte), ma possono essere ricostruite solo nella percorrenza della terza dimensione;

- equiparazione della durata e dell’incidenza economica dell’edificio alle costruzioni comuni (gli edifici, testimonianza della realtà umana contingente e deperibile, non hanno sacralità in sé, ma solo strumentalità);

- diffidenza per la bellezza e la perfezione sensibile (le chiese cristiane dovevano apparire, ai contemporanei, come grandi capannoni, privi di dignità aulica);